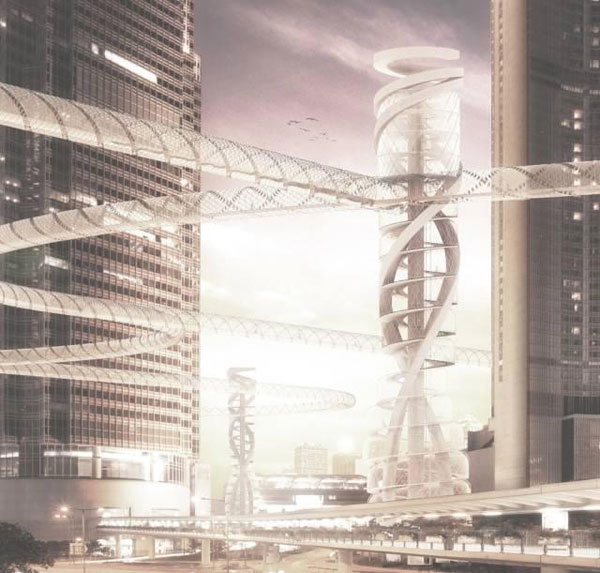

擴散邊界大樓/Satavee Kijsanayotin, Ben Novacinski, Hannah Mayer, Haydar Baydoun, Mingxi Ye, Zhifei Chen (泰國,美國)

這座高層建筑考量了如何模糊個人空間和公共空間的邊界,并設法豐富各類人的生活方式。

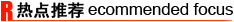

種云摩天大樓/ Davide Coluzzi(意大利)

由于越來越多的干旱以及隨之而來的資源減少,這種結構使用電離技術,培養控制了一個垂直的生態系統。

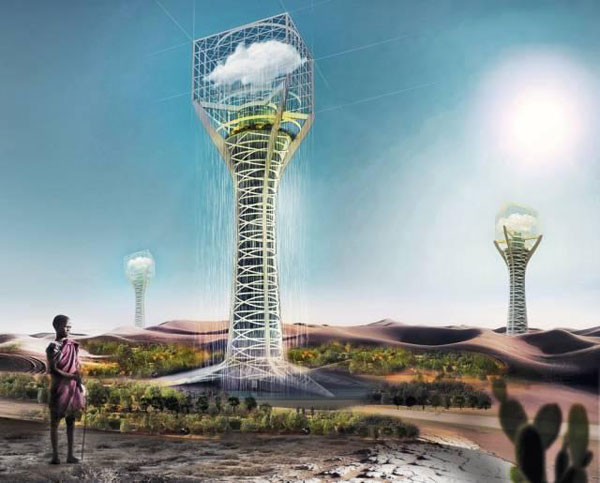

貧民窟的摩天大樓/Rodrigo Carranca Hernandez (墨西哥)

這是一個極具未來感的非正式定居點,這摩天大樓有條不紊的增長模式適用于貧民窟來提高居民的生活水平,并為他們提供一個自我可持續的環境。

Re2iffel均衡器大樓Teemu Holopainen, Tomi Jaskari, Tuomas Vuorinen, Simon Ornberg (芬蘭)

Re2iffel均衡器大樓是一個多功能結構,能改善公共空間,適應氣候條件的波動。

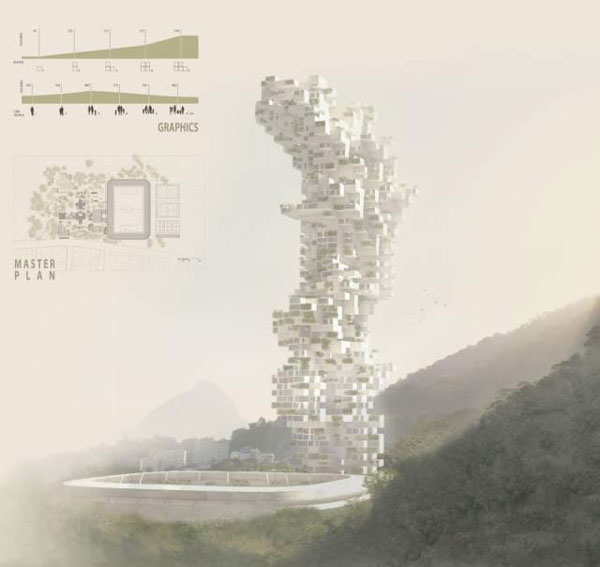

自行車摩天大樓網絡/ Si Hoon Choi, Do In Kim, Tae Joon Jeong, Chang Han Lee, Seong Hyun Yoon (韓國)

為促成一個更健康的環境,減少街道上的擁擠,自行車摩天大樓網絡系統指引自行車進入一個高架道路系統,可以創建為一個更安全、更快的交通網絡。

土地解放者大樓/ Ming Liu, Chen Chen, Chao Nie, Hua Deng, Yinhan Zhou (中國)

土地解放者大樓旨在對抗中國日益嚴重的空氣污染問題,逐步吸收,垂直轉移人口,允許在地面生態再生。

再生之眼:用垂直的拓撲結構來進行可循環支持/羅德里戈(美國)

這是為了實現一個數字天氣系統,再生之眼是一個自我循環的多用途大廈,旨在加強曼哈頓的社會意識和解決迫在眉睫的環境問題。